차재준: 대파 생산량과 가격-작년 기후에 부쳐

목차

(1)대파 농사 개론

(2)대파 생산량과 가격-작년 기후에 부쳐

(3)대파 가정 재배 및 보관 요령

갈무리팀: 전라도에서는 여름 파가 안 나오나요?

차재준: 안 나오죠. 그 사람들은 여름부터 가을까지 파를 키우죠. 가을까지 키워서 겨울에 내보내요.

갈무리팀: 농지에서의 생산량과 대파의 가격은 어떤 관계가 있는 건가요?

차재준: 작업할 때는 농사꾼들이 직접 작업을 안 해요. 장사꾼들이 밭뙈기를 사는데요. 양주의 작은 농지에는 장사꾼들도 잘 안 들어와요. 왜냐하면 대단위로 작업을 해야 되거든요. 장사꾼은 일꾼을 한 이삼십 명씩 움직이기 때문에 한 번 움직이는 돈이 크단 말이에요. 하루에 하면 2천 평 정도는 너끈하게 할 거에요. 일꾼도 움직이지만 수반되는 기계들도 있거든요. 천 평짜리에 오면 움직이는 시간은 크고 비교적 작은 밭 하나밖에 못 하니 안 오죠. 그런데 5천 평짜리에 가면 그 자리에서 이틀 반 일하고 옮기면 되거든요. 만약에 오더라도 손실을 줄이려고 하는 거니까.

양주에 대단위로 짓는 사람이 없어요. 대부분 150~500평이거든요. 여기는 큰 장사꾼들은 안 들어오고 이 지역에서 파 장사하는 사람들이 다녀요. 규모가 작아서 돈을 많이 못 움직이기 때문에 팟값이 비싸게 움직이고 있으면 밭을 안 다녀요.

지금은 인터넷이 있으니까 농사꾼들도 팟값이 얼마인지는 대충 알고 있단 말이에요. 옛날에는 장사꾼이 와서 ‘이거 백 원이야’ 그러면 백 원 받고 ‘이거 천 원이야’ 그러면 천 원 받고 주는대로 받았어요. 지금은 모바일로도 볼 수 있으니까 장사꾼들이 백 원 준다고 하면 농부들이 ‘지금 가락동에서 얼만데 이만큼은 줘야지’라고 말하는 게 현실이죠. 장사꾼도 팟값이 비싸면 밭으로 안 다녀요. 값이 내려가길 기다리죠.

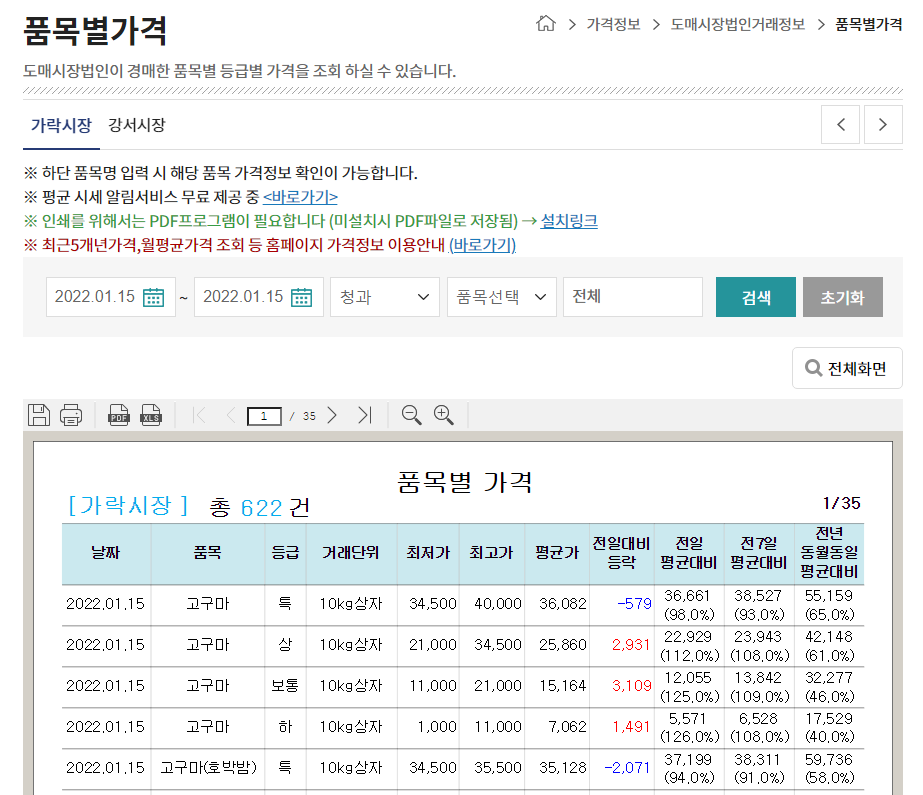

(사진 7) 경매 품목별 가격 (출처: 가락시장 홈페이지)

작년 겨울 같은 경우에는 특수한 상황이 왔었죠. 이런 데서는 겨울에 파가 안 돼요. 오직 전라도 남쪽에서 올라오는 파만 있었는데 지역이 한정돼 있는 거라서 작년에 파가 비쌌어요. 한 단에 삼사천 원 넘었을 거예요. 제가 알기로는 여름인 지금은 여기 도매시장에서 파는 게 백 원 미만일 거거든요. 마트에서 칠팔백 원 한다는 소리를 들은 것 같은데. 지금 파 농사지은 거 갈아엎는 사람도 있고 장사꾼이 안 들어오니까 선수 작업하는 사람도 있거든요. 가끔 뉴스에서 보면 배추 파동 같은 때 갈아엎고 다 뽑아버리는 거랑 비슷한 상황이거든요.

근데 여름에는 파를 안 심으면 심을 게 없어. 다른 엽채류나 근채류도 여름에는 안 돼요. 다 녹아서 죽어요. 그나마 파가 생명력이 길기 때문에 여름에도 버티고 있다가 가을에 파는 거거든요. 아니면 놀아야 되는 거에요. 그러다 보니까 우리나라 시설 농가도 많지만 아무것도 없는 노지가 더 많죠. 그래서 파가 넘칠 수밖에 없는 거죠.

시장에서는 그런 거예요. 파가 10개 필요한데 11개 있어도 똥값이에요. 파가 10개 필요한데 9개 있으면 금값이 되고 두세 배 많으면 밭을 갈아엎어야 되는 거고. 그나마 판로가 좋은 데는 안 갈아엎어요. 왜냐하면 장사꾼이 파를 작업해야 밥을 먹고사는 사람인데 그냥 놀 수는 없잖아요. 값이 싸다고 그러면 농사꾼한테 적게 주면 되는 거잖아요. 인건비만 나오면 되는 거니까 손해는 농사꾼이 보는 거죠. 판로가 좋은 일산, 안산, 평택, 강원도는 바닥이 넓어요. 여름 작업은 강원도로 많이 들어가서 하고 봄에 작업하는 건 평택, 안산부터 올라오죠.

갈무리팀: 가격이 출렁이는 게 이해가 되네요. 소비자 입장에서는 파 가격이 오르면 생산량이 절반 정도는 떨어졌나 생각하는데 그게 아니군요.

차재준: 파 가격이 많이 떨어졌을 때는 유통 활로가 좋지 않아서 버릴 수밖에 없죠. 장사꾼이 사주지 않으니까요. 그런데 아까 말씀드린대로 오천 평, 만 평씩 심은 넓은 자리는 장사꾼도 어쨌든 자기가 벌어먹어야 하니까 그냥 들어가서 계속하죠. 대신 팟값이 비쌀 때는 장사꾼이 밭을 미리 다 잡아요. 팟값이 쌀 때 서로 안 사니까 돌아다니면서 잘 키워놓은 파만 사는 거죠. 그래서 일꾼은 작업할 때 장사꾼은 돌아다니면서 내일, 모레 작업할 좋은 밭이 어디 있나 보면서 (농사꾼과) 흥정하죠.

그런데 팟값이 좋을 때는 서로 사잖아요. 그때는 장사꾼이 막 돌아다니면서 ‘이 밭도 내 거, 이 밭도 내 거’ 그러죠. 그리고 농부에게 언제까지는 작업할 수 있게 맞춰달라고 하죠. 농사꾼은 거름을 주면 일주일 후에 어떻게 되는지, 작업하기 전 일주일에 대여섯 번은 약을 줘야 하는지를 알고 있단 말이에요. 그러니까 사는 입장에서 ‘작업할 거니까 그때까지 깨끗하게 만들어 줘’ 요구하는 거죠.

왜냐하면 파는 계속 속잎이 올라오면서 겉잎이 지거든요. 속잎이 올라온 걸 약을 쳐서 깨끗하게 키우면 한 7~8일 정도면 하나가 올라와요. 그러니까 한 달에서 조금 넘게만 키우면 무조건 출하할 수 있죠. 팟값이 비쌀 때는 이파리를 네 개를 붙이고 쌀 때는 세 개만 붙이거든요. 10월까지 키우는 건 겉잎까지 해서 이파리가 한 여덟 개 정도는 돼요. 그러면 여덟 개에서 네 개는 떼고 네 개가 있는 걸 파는 거죠.

갈무리팀: 이런 종류의 선물 거래가 원래 금융보다 농사에서 먼저 시작됐다고 하더라고요.

차재준: 그렇죠. 금융 쪽에는 옵션이 있잖아요. 농사도 똑같이 옵션이에요. 계약금 걸어놓죠. 그리고 ‘포기다’ 싶으면 계약금만 날리면 되는 거잖아요. 마찬가지로 팔릴 것 같으면 미리 결제를 해놓고, 값이 떨어지면 나 그것만 날린다고 하죠.

요즘에는 똑똑한 농사꾼들이 많이 생겨서 계약서를 쓰는 경우가 있는데 예전에는 다 구두였거든요. 옛날에는 중간 상인이 와서 하라고 하면 그냥 그대로 따라가는 거였어요. 농사꾼들도 똑똑해졌죠. 장사꾼들도 똑똑해지고. 옛날에는 그냥 밭 주인이 밭 몇 평이야 그러면 그런가보다 했는데 요즘엔 위성 사진 다 나오니까요.

또 평수를 재는 기계가 있어요. 손으로 들고서 그 밭을 한 바퀴 돌면 평수가 나와요. 되게 웃긴 건 평수 재는 기계를 들고 밭의 가장자리를 돌 때 장사꾼은 반시계방향으로 돌면 오른쪽으로 잡아요. 밭 크기 평가를 조금이라도 줄여야 되니까. 가운데를 잡고 도는 게 정상인데 농사꾼은 왼쪽으로, 장사꾼은 오른쪽으로 잡고 도는 거죠. 대각선의 길이가 10~20cm 차이여도 큰데 손이 바뀌면 이 차이가 50cm는 날 거예요. 왜냐하면 밭을 팔 때 평당으로 파는 거거든요.

갈무리팀: 너무 재미있어요.

차재준: 일반 사람들은 잘 모르죠. 저 같은 경우는 농사에서 장사까지 다 해 봤기 때문에 그런 걸 아는 거고요. 일반 사람은 파 농사를 지으면서 연백부가 뭔지도 모르는 사람도 있어요. 농공단지에서 농사짓는 분들을 불러가지고 교육시키려고 하잖아요. 그런데 농부들이 그런 데를 안 가요. 종자나 명칭 교육하려고 하는 건데 다들 안 가서 하나도 모르고 젊은 농부 몇 명만 안다고 해요.

옛날에는 주먹구구식이 많았어요. 아버지 세대분들까지만 해도, 저 어릴 때는 소로 밭 갈았어요. 그러니까 그때 당시에는 한 사람이 2천 평 농사지으면 대농이라고 그랬는데 지금은 2천 평 농사지으면 밥도 못 먹고 살아요. 지금은 기계가 있기 때문에 보통 농사짓는다 그러면 1만 평, 2만 평 짓죠.